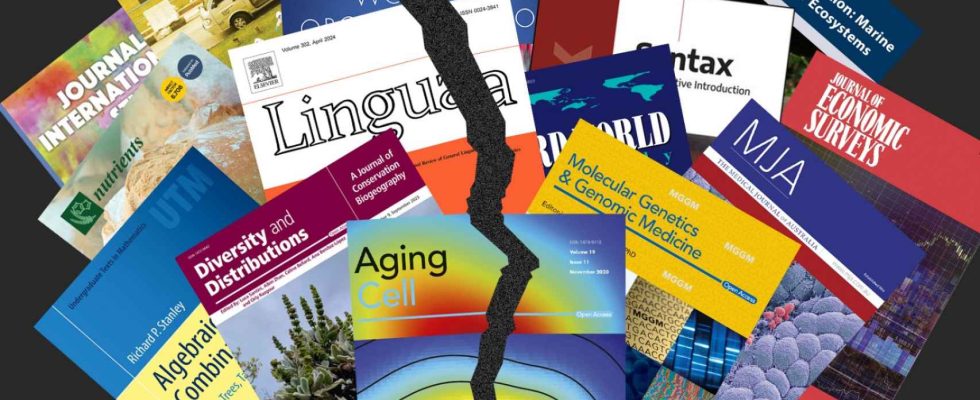

« Nous avons conclu que notre position en tant que rédacteurs du magazine n’est plus tenable. » La démission de deux rédacteurs de la revue académique Syntax ne serait qu’anecdotique si elle n’était pas due au fait que En moins d’un an et demi, on a assisté à une explosion de démissions de ce type.

L’année dernière, 13 magazines ont vu leur comité de rédaction – partiellement ou totalement – démissionner. Jusqu’à présent, en 2024, il y en a 5, selon le site Internet Retraction Watch, qui suit les rétractations, les fraudes et les fautes professionnelles dans la communauté universitaire.

Son liste Il comprend 34 magazines ayant démissionné depuis 2015. L’habituel des années précédentes se situait entre 0 et 4 démissions massives.

Jusqu’à présent, en 2024, 2 personnes de Syntax, 5 de Gender, Work and Organization, 10 de BMC Pregnancy and Childbirth, 10 autres de Theory and Society et pas moins de 30 du Journal of Economic Surveys ont démissionné.

Les noms de ces revues ne vous semblent peut-être pas du tout familiers, mais elles sont toutes bien positionnées dans leurs domaines de connaissances respectifs et appartiennent à des géants de l’édition scientifique comme Wiley ou Springer Nature, qui des centaines de millions entrent chaque année.

[El coste de la ‘mala ciencia’ española: 12 millones a la basura al caer la segunda mayor revista científica]

Le comité de rédaction d’une revue scientifique joue un rôle fondamental. Il est composé d’experts dans un domaine précis qui sélectionnent les articles qui méritent d’être publiés. Chaque jour, les magazines reçoivent des dizaines, voire des centaines d’articles et les rédacteurs font le tri. Logiquement, ces revues les plus prestigieuses recevront davantage d’articles.

Une grande partie des démissions est liée à des changements dans le modèle économique des grands éditeurs. Klaus Abels et Suzanne Flynn, les rédacteurs du magazine Syntax, ont souligné dans un lettre ouverte que sa démission était due à la décision éditoriale de laisser la révision des articles entre les mains d’une équipe externe non spécialisée en linguistique, domaine dans lequel opère la revue.

Ce mouvement, soulignent-ils, s’inscrit dans le cadre d’une action du groupe d’édition auquel il appartient, Wiley, pour améliorer la rentabilité du magazine, réduire les dépenses et accepter un plus grand nombre d’articles.

Les raisons invoquées par ceux qui ont démissionné dans d’autres magazines sont variées, depuis la protestation contre le virage « anti-réveillé » de la publication jusqu’au retard dans la réponse aux accusations de faute professionnelle dans certains des articles publiés, mais derrière la majorité il y a une tension latente : les déplacements des groupes d’édition pour obtenir des bénéfices.

Donc je l’ai expliqué Ivan Oransky, l’un des fondateurs de Retraction Watch, a déclaré à Nature : « Le gros problème est la tension entre des priorités concurrentes », a-t-il noté. « Vous avez des éditeurs qui recherchent le profit et ont besoin d’une croissance constante parce que c’est ce que demande le marché. Et vous avez des chercheurs, des universitaires, qui recherchent la qualité, la profondeur et le temps d’évaluation. Les deux [prioridades] sont dans l’opposition. »

[Récord negativo en la ciencia: 2023 será el año con mayor número de artículos retractados]

Le modèle économique traditionnel de l’édition scientifique reposait sur la vente d’abonnements. Plus le magazine avait de prestige, plus il coûtait cher de le recevoir. À tel point que de nombreux établissements (principalement de petites universités ou des universités de pays à faible revenu) n’en avaient pas les moyens.

Avec l’arrivée d’Internet, tout a changé et les revues en libre accès ont commencé à proliférer. La communauté scientifique mondiale pouvait lire ce qui se faisait n’importe où en ne payant que le prix de la connexion.

Le fardeau économique a été inversé : Désormais, ce sont les chercheurs qui payent pour voir leurs articles publiés. Les magazines se cachaient derrière le fait qu’ils pouvaient couvrir les dépenses liées à la publication (maintenance du serveur, conception, etc.).

Au moment même où s’imposait le modèle du libre accès, sa dégénérescence commençait. Le moyen d’améliorer la rentabilité des magazines était d’augmenter les prix de publication – La nature peut facturer jusqu’à 9 000 euros par article – mais aussi d’accepter de plus en plus d’articles, puisque l’espace n’est plus un handicap et permet une croissance quasiment infinie.

Cependant, pour garantir la qualité de la revue, un comité éditorial fort et une équipe de relecteurs (qui garantissent la qualité de l’article) sont nécessaires. Avec plus d’articles et les mêmes éditeurs, la qualité en souffre : réviser 10 articles par mois n’est pas la même chose que 100.

« Un système abusif »

À partir de Bureau espagnol de l’intégrité de la rechercheune association qui défend les chercheurs contre les fautes professionnelles, rappelle que « beaucoup de ces scientifiques révisent des articles gratuitement, c’est-à-dire que la revue n’obtient que des profits et crée un système complètement abusif ».

« Nous pensons que c’est la raison pour laquelle de nombreux comités de rédaction s’opposent actuellement à cette mutation du système éditorial qui entrave le progrès scientifique et ils décident de ne pas faire partie de ce type d’éditoriaux.

La recherche de profits éditoriaux se conjugue à une structure de carrière scientifique basée sur l’aphorisme « publier ou périr » pour compromettre le modèle actuel de recherche scientifique.

[El ocaso de National Geographic: el club de la élite científica que la Fox ha terminado de arruinar]

« En effet, l’objectif n’est pas l’avancement de la science (qui est au service de la société) mais plutôt la publication dans des revues à fort impact », souligne l’Office, « afin de maintenir une carrière universitaire et d’obtenir de nouveaux financements ». » Les projets que la personne réalise. Avec ce système, la science dépend totalement de ces revues et les éditeurs en profitent souvent de manière abusive. «

Une autre façon de développer le secteur de l’édition consiste à acheter des magazines plus petits et bien positionnés. « Chaque jour, je reçois une offre d’achat« , commentaires Miguel Zapata-Ros, professeur honoraire à l’Université de Murcie et directeur de RED, Distance Education Magazine. « Mais ça ne m’intéresse pas. »

Par rapport au modèle économique de l’édition, ces types de petites revues sont dirigées par des universitaires et sont à but non lucratif. « Les chercheurs travaillent bénévolement, la seule chose que nous demandons aux auteurs, c’est qu’ils soient également évaluateurs : nous n’exigeons pas de paiement pour la publication mais nous exigeons un engagement. »

Dans leur magazine, 8 % des articles qui leur sont envoyés sont habituellement acceptés. « Cela veut dire que nous avons des critères de qualité : si nous avons peu de ressources, il faut qu’elles soient bien orientées. »

[Pagar 64.000 € por publicar ciencia: cuando un artículo cuesta como la entrada de un piso en Benidorm]

La situation de RED n’est pas exceptionnelle, soutient l’universitaire. « En Espagne, il existe de nombreux magazines très bien positionnés et qui reçoivent chaque jour des offres d’achat. » Bien souvent, ils sont l’œuvre d’une seule personne ou d’un petit groupe de personnes, et c’est là que réside le danger : « Le rédacteur en chef peut prendre sa retraite et un éditeur peut acheter le magazine tout en entretenant l’équipement, mais travailler pour des collègues n’est pas la même chose que travailler pour une entreprise où « les profits prédominent et les commandes viennent d’en haut ».

Zapata-Ros défend le modèle actuel dans lequel la science est structurée, basé sur des publications dans des revues à impact, mais estime qu’il existe des solutions pour éviter la « prédation » dans la recherche de bénéfices.

Par exemple, confier la révision des articles à un personnel spécialisé de l’administration publique, évitant ainsi le goulot d’étranglement éditorial et la surcharge de travail non rémunéré. Aussi, que ces tâches, qui traditionnellement n’entrent pas dans les scores pour avancer dans la carrière académique (où la recherche et l’enseignement priment), peut gagner des points pour le chercheur.

« De grandes plateformes de publication sont nécessaires, il n’y a pas d’alternative », souligne-t-il. « Mais nous sommes allés trop loin avec le libre accès et nous sommes maintenant à l’autre extrême. Il faut revenir à l’équilibre. »