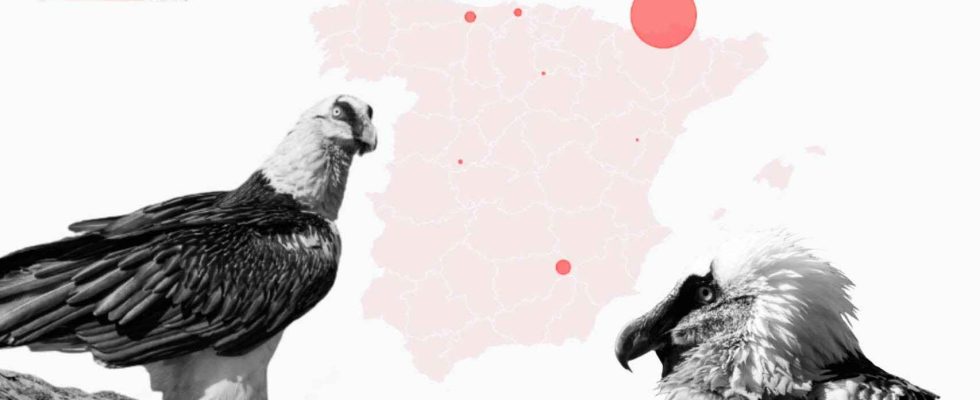

Jusqu’en 1970, en Espagne, la chasse de certains animaux était autorisée par la loi précisément parce qu’ils constituaient une menace pour cette pratique. Cela a fait que chez certaines espèces, le nombre de spécimens qui ont atteint le bord de l’extinction a été réduit, comme ce fut le cas du gypaète barbu. Au début des années 80 il ne restait que deux populations de ce rapace dans notre pays: entre 20 et 30 couples dans les Pyrénées, et un couple dans la Sierra de Cazorla (Jaén) disparu en 1986.

Malgré la situation critique, le cas du gypaète barbu est devenu similaire à celui du lynx ibérique. Selon l’étude de l’Institut de recherche sur les ressources cynégétiques (IREC), appartenant au CSIC, il est passé d’une trentaine d’individus sur tout le territoire espagnol à un total de 1 026 individus en 2018. Ce chiffre reste cependant une estimation, principalement due aux spécimens flottants, ceux dont il est très difficile de connaître leur nombre réel car ils atteignent 10 000 kilomètres carrés.

La recherche de l’IREC propose une double lecture sur la population de gypaètes barbus. D’une part, avec les projets de réintroduction qui ont débuté dans les années 2000, cet oiseau qui se nourrit d’os et de tendons s’est répandu au-delà des Pyrénées. Donc, un total de 53 spécimens ont été relâchés dans le Parc Naturel des Sierras de Cazorla, Segura et Las Villasainsi que 28 autres dans les Pics d’Europe et 13 dans les Monts Cantabriques.

Cependant, l’étude révèle également que cette espèce a de moins en moins de succès reproducteur. « Le gypaète barbu n’a pas un nombre suffisant de spécimens reproducteurs», assure le vice-président de la Fondation pour la conservation du gypaète barbu (FCQ) Juan Antonio Gil. « Il faudrait quelque 1 000 spécimens répartis dans toute la péninsule et nous ne sommes pas encore dans cette situation », souligne le naturaliste à ce journal. .

décès par empoisonnement

Il faut tenir compte du fait que le gypaète barbu grandit très lentement puisque l’âge moyen de sa première reproduction est estimé à 10,3 ans. « Même ainsi, c’est une espèce à très longue durée de vie, qui peut dépasser 40 ans de vie », explique Gil.

La première chose qui est arrivée pour que l’espèce sorte des « creux historiques » des années 1980 est, de l’avis du vice-président de la FCQ, qu’elle ne pouvait pas être chassée. De plus, à cette époque, l’utilisation du poison était une autre des principales menaces pour la faune pyrénéenne. « Ce produit n’est pas sélectif. Il peut abattre un gypaète barbu, un aigle royal ou un loup. La disparition de ce dernier, en effet, au début du XXe siècle dans les Pyrénées est étroitement liée à l’usage du poison ».

Actuellement, certains insecticides hautement toxiques, tels que le carbofuran, sont interdits en Espagne. Bien que cela n’ait pas empêché les cas d’empoisonnement de se produire. En 2018, un gypaète barbu adulte de six ans a été retrouvé mort à Huéscar (Grenade) suite à l’ingestion d’appâts empoisonnés. Deux autres gypaètes barbus sont également morts cette année-là pour la même raison dans les Picos de Europa.

[El drama de envenenar animales en España: un 300% más de detenidos este año]

La chaîne de montagnes des monts Cantabriques est un exemple clair de la réussite des projets de réintroduction dans notre pays. En 2021, la Fondation pour la conservation du gypaète barbu a célébré la naissance du premier poussin de gypaète barbu depuis sa disparition du parc national des Pics d’Europe en 1956.

Un autre projet réussi a été, selon Gil, celui qui a eu lieu en Andalousie. Depuis le début de son voyage en 2006, aux cinq couples de cette espèce qui ont été relâchés, il faut ajouter les dix poussins nés au Centre d’élevage de Guadalentín (Cazorla) au cours des mois écoulés de 2021, soit le plus grand nombre jamais enregistré dans un centre d’élevage en Europe. En ce sens, le gypaète barbu est considéré comme l’un des oiseaux les plus menacés du continent.

Pourquoi a-t-il doublé ?

Cependant, pour que les projets de réintroduction puissent être réalisés plus tôt, il était nécessaire d’augmenter la survie du gypaète barbu dans les Pyrénées. « L’une des actions les plus importantes a été la mise en place de points d’alimentation complémentaire (PAS) afin que l’espèce ait une nourriture prévisible, propre et abondante, notamment pendant la saison hivernale », explique Gil. C’est l’une des raisons pour lesquelles la population d’Aragon a doublé: « On est passé de 39 couples en 1994 à 92 dans le dernier disque ».

Cependant, l’alimentation est également devenue une nouvelle menace pour le gypaète barbu; surtout l’élevage extensif, qui est en danger, selon les experts. « Dans notre région, les moutons ont chuté d’un million d’exemplaires. Si l’une des principales sources de nourriture est en forte diminution, le gypaète barbu n’a rien à manger si les PAS ne sont pas maintenus. »

Le gypaète barbu a non seulement une croissance très lente en raison de sa reproduction tardive, mais aussi parce qu’il s’agit d’une espèce philopatrique ; c’est-à-dire qu’il a tendance à se reproduire à nouveau dans une zone proche de sa zone de naissance. « Normalement, il est généralement élevé dans un rayon d’environ 50 kilomètres où il est néGil précise.

Dans des conditions normales, cette limitation ne serait pas un problème, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une espèce en voie de disparition. « C’est pourquoi les plans de réintroduction sont établis. Pour qu’un gypaète barbu arrive des Pyrénées à la Sierra de Cazorla, il faudrait de nombreuses années. Dans la nature les temps ne marchent pas comme dans la vie trépidante qu’on mène maintenant», commente avec un certain sarcasme le vice-président de la FCQ.

Les nouvelles menaces

Cette répartition de la population revendiquée par les scientifiques est étroitement liée à un autre des risques que court aujourd’hui le gypaète barbu, causée par la transmission de maladies virales telles que le paludisme aviaire. De nouveaux cas de virus de la fièvre du Nil occidental apparaissent également qui, bien qu’ils ne produisent pas de symptômes forts chez cette espèce, l’affaiblissent et peuvent entraîner la mort d’autres infections telles que l’aspergillose, comme le montre Cet atelier auquel participe la FCQ elle-même.

Gil reconnaît que les risques pour lesquels le pédé barbu a disparu – poison et persécution directe – se sont atténués avec le temps, mais prévient qu’il existe « de nouvelles menaces pour l’espèce ». L’un d’eux a été vécu à la première personne. Avec le projet LIFE « Coureurs ibériques pour gypaètes barbus », ils ont tenté de réintroduire une population à El Maestrazgo (Teruel). Cependant, l’initiative a été stoppée car 367 éoliennes allaient être installées autour du point de rejet qui rend impossible l’atteinte de l’objectif de rétablissement de l’espèce.

Ce naturaliste regrette aussi qu’il y ait encore des animaux électrocutés. Précisément, l’un des deux gypaètes barbus réintroduits à El Maestrazgo avant l’arrêt du projet est mort en atterrissant sur un poteau électrique à moyenne tension. « Les compagnies d’électricité doivent prendre leurs responsabilitésGil dénonce.

Suivez les sujets qui vous intéressent