Sans journalistes pas de journalisme, sans journalisme pas de démocratie. Un total de 163 professionnels d’une vingtaine de médias différents – dont beaucoup sont des informateurs spécialisés dans tribunaux, événements ou enquête– abonnez-vous le Lettres adressées au procureur général de l’État, Alvaro García Ortiz, et au président par intérim de Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ), Vicente Guilarte, exprimant son intense inquiétude face à la sentence prononcée le 6 juin qui a condamné de manière sans précédent peines de prison pour un éditeur puis depuis Huelva Informations pour un crime de révélation de secretspour avoir rendu compte de la procédure ouverte à la suite du meurtre de Laura Luelmo en 2018.

Les informateurs, dont plusieurs appartenant au groupe Prensa Ibérica, alertent et exigent une réaction des deux institutions, qui doivent défendre les droits fondamentaux qui sous-tendent notre démocratie. Parmi eux figure le droit de communiquer ou de recevoir librement des informations véridiques, consacré à l’article 20 de notre Constitution, que des résolutions telles que celle émise par le Tribunal provincial de Huelva, dans laquelle les juges ont le droit de déclarer quelles informations sont pertinentes et ce qui ne l’est pasIls s’exposent à de sérieux risques.

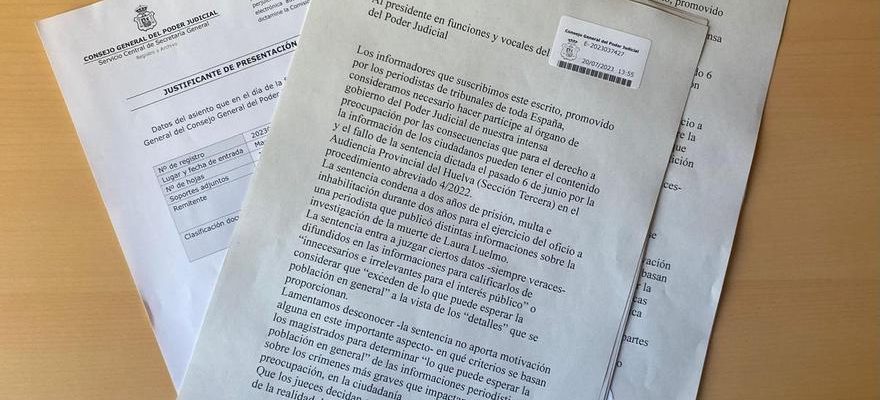

Nous reproduisons ci-dessous le contenu intégral de la communication adressée au Conseil général du pouvoir judiciaire, coïncidant avec celle envoyée au Parquet général :

Les informateurs qui souscrivent à cette lettre, promue par des journalistes de tribunaux de toute l’Espagne, estiment nécessaire d’informer l’organe directeur du pouvoir judiciaire de notre vive inquiétude quant aux conséquences que le contenu et la décision de la sentence rendue le 6 juin par le tribunal provincial de Huelva (troisième section) dans la procédure abrégée 4/2022 peuvent avoir pour le droit des citoyens à l’information.

La sentence condamne une journaliste qui a publié différentes informations sur l’enquête sur la mort de Laura Luelmo à deux ans de prison, une amende et une interdiction de deux ans d’exercer sa profession.

La peine vient de juger certaines données -toujours vraies- diffusées dans l’information pour la qualifier d' »inutiles et sans intérêt pour l’intérêt public » ou considérer qu’elle « dépasse ce que la population en général peut attendre » au vu des « détails » qui y sont fournis.

Nous regrettons de ne pas savoir -la sentence ne fournit aucune motivation dans cet aspect important- sur quels critères les magistrats se basent pour déterminer « ce que la population en général peut attendre » des informations journalistiques sur les crimes les plus graves qui ont un impact, avec une inquiétude logique, sur le public.

Que les juges décident de ce qui est ou non digne d’intérêt, ou quelles parties de la réalité doivent être publiées ou cachées aux citoyens est, pour nous, une source de préoccupation. Non pas parce que nous remettons en cause l’autorité des juges, mais parce qu’ils doivent expliquer les critères sur lesquels ils fondent leurs décisions afin qu’elles ne soient pas arbitraires ou créent une incertitude juridique. Le jugement qui fait l’objet de cet écrit engage, à notre avis, les deux. Que l’application du Code pénal dépende de ce que chaque juge entend par « excessif », « inutile » ou « non pertinent » en termes informatifs, sans justifier pourquoi, ajoute l’exercice du droit fondamental à l’information à la plus grande incertitude.

Les journalistes judiciaires décident de ce que nous publions conformément au droit des citoyens à l’information, à l’intérêt journalistique, à l’autonomie éditoriale et à l’engagement envers l’audience de chaque média. Remplacer ces critères, profondément ancrés dans le métier, par la perception particulière de chaque juge sur ce qui est ou n’est pas « nécessaire » ou « excessif » dans un fait divers, sans jamais évaluer les règles du journalisme et, surtout, recourir au plus haut pouvoir pénal de l’Etat -la prison- comme une peine disproportionnée, semble très grave à ce stade de l’évolution des droits fondamentaux garantis par notre Constitution.

Les journalistes judiciaires savent que la vie privée est l’une des limites à la liberté d’information. Nous ne justifions pas le sensationnalisme ou les atteintes à la vie privée qui n’ont pas une stricte motivation journalistique. Tout ne se passe pas dans notre métier.

Mais une pondération entre les deux droits est requise, ce que le tribunal de Huelva omet complètement. Une explication de la raison pour laquelle le droit à l’information doit céder à l’égard de ces données dont la diffusion est considérée comme délictueuse, alors même qu’elles ont fini par être prises en compte dans le procès et dans la condamnation prononcée contre l’auteur des faits, ce qui remet en cause son « inutilité ».

En rapportant ce qui s’est passé lors de crimes extrêmement graves, les médias informent l’opinion publique d’une chose qu’ils ont le droit de savoir : comment les crimes font l’objet d’enquêtes et de poursuites. Pour cela, ils utilisent généralement des données vérifiées faisant partie de l’instruction. Mais aucune infraction pénale ne sanctionne l’accès des journalistes à ce matériel. Le secret de l’enquête n’est pas exigé des journalistes, mais exclusivement de ceux qui sont tenus de le garder (auxquels, soit dit en passant, s’applique une infraction pénale spécifique assortie de peines moins sévères que celles prévues à l’article 197). Pour cette raison, la condamnation ne peut être fondée sur un délit de divulgation de secrets sommaires par des journalistes, protégés par le devoir et le droit d’exercer les libertés protégées par l’article 20.1d) de la Constitution.

La répression pénale des éventuels excès commis, au lieu d’être sanctionnée par la juridiction civile, peut provoquer chez les journalistes un « effet de découragement » extrêmement préjudiciable au droit à l’information des citoyens. Aucune institution impliquée dans la défense des droits fondamentaux ne peut être indifférente à ce risque. Nous estimons que le Conseil général du pouvoir judiciaire, dont l’une des missions essentielles est de veiller à ce que les organes judiciaires agissent d’une manière qui mérite la confiance des citoyens, ne doit pas rester à l’écart et nous en appelons donc à son bon jugement pour transmettre à la société son attachement sans équivoque au droit fondamental à l’information.