Lorsqu’il a été annoncé que les réalisateurs iraniens Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha Ils ne pourraient pas assister à la réunion en personne. Berlinale pour promouvoir la présentation en compétition de leur nouveau long métrage, et que les autorités de leur pays ont non seulement confisqué leurs passeports, mais envisagent également de porter plainte contre eux au pénal à cause du film, la nouvelle n’est pas particulièrement surprenante. Après tout, Le gouvernement de Téhéran persécute les artistes depuis des décennies -parmi eux deux cinéastes qui ont remporté l’Ours d’Or à ce festival, Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof-, et ce harcèlement s’est intensifié ces derniers temps en représailles au vague de protestations qui a généré la mort de Mahsa Amini en septembre 2022 aux mains de la police. Bien entendu, la surprise vient plus tard.

Le protagoniste de ‘Mon gâteau préféré » est une femme mûre qui vit seule depuis qu’elle est devenue veuve il y a des décennies et qui décide un jour de partir à la recherche de l’amour avant qu’il ne soit trop tard ; En toute douceur, elle parvient à séduire un homme autrefois abandonné par sa femme et l’invite à passer la soirée chez elle ; Là, ils discutent, boivent plus de vin que nécessaire, dansent avec passion et, captivés par la compagnie de chacun, ils commencent à penser à un avenir commun et, plus immédiatement, à passer la nuit ensemble. Considérant le violence avec laquelle le régime théocratique iranien combat l’autonomie et la sensualité des femmes, il est logique qu’ils s’opposent à toute fiction promouvant ce type de féminité. Ce qui est étonnant, c’est qu’ils se sont sentis menacés par un film qui finalement – c’est le plus déconcertant – punit cruellement la rébellion et les besoins émotionnels de ses personnages et qui, peut-être en raison de la maladresse de ses dirigeants plus qu’en vertu d’un agenda idéologique précis, finit par être en phase avec la folle idée officielle de la morale qui prévaut en Iran.

Beauté et préjugés

Une surprise très différente, et bien plus agréable, est provoquée par le deuxième des films en lice pour l’Ours d’Or présenté aujourd’hui, « Un homme différent», en grande partie grâce à la manière dont il parvient à convertir ce qui aurait pu être une simple somme d’allusions en références aussi diverses que « The Elephant Man » (1980), « The Fly » (1986), « Vertigo » (1958) et les films écrit par Charlie Kaufman dans un ouvrage complètement différent, et se distinguant par son esprit délirant et le manque de prétention dont il fait preuve tout en proposant des réflexions profondes.

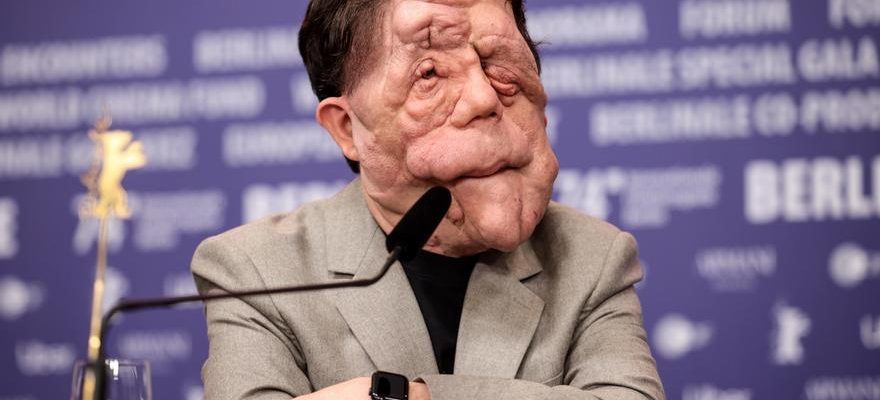

Il met en vedette un acteur dont le visage est défiguré et plein de tumeurs dues à la neurofibromatose, et qui blâme son apparence pour son incapacité à réussir ; Après avoir subi un traitement expérimental qui le transforme en un bel homme, il découvre la terrible vérité : que Malgré l’amélioration physique, il doit encore vivre avec lui-même, et ce n’est pas du tout une compagnie agréable.. En réfléchissant à son voyage, le réalisateur américain Adam Schimberg construit un cadre métatextuel sophistiqué pour remettre en question le les idées de beauté et de normalité que la société d’aujourd’hui promeut et nos préjugés sur rôle que devraient y jouer ceux qui ne s’y conforment pas, et de remettre en question les méthodes utilisées par des artistes comme lui pour raconter des histoires sur des personnes souffrant de malformations. Et pendant ce temps, il fait en sorte que « A Different Man » change constamment de forme, se tord et s’enroule sur lui-même, et passe habilement de la comédie noire aux films d’horreur et du drame existentiel au grotesque.

Parmi les films présentés aujourd’hui en compétition à la compétition allemande, aucun n’est arrivé aussi entouré d’attentes que le quatrième long métrage de Alonso Ruizpalacios -confirmé comme un nouveau talent du cinéma mexicain grâce à des titres tels que ‘Museo’ (2018) et ‘A Police Movie’ (2021)-, et cela fait de lui la grande déception du jour. Actualisation de la célèbre pièce publiée par Arnold Wexker en 1957, prétend utiliser le portrait de ce qui se passe dans la cuisine d’un restaurant de Times Square à New York pour méditer à la fois sur le multiculturalisme du monde moderne et sur l’exploitation et le racisme inhérents au capitalisme, mais cela ne se faufile pas. Ruizpalacios se révèle toujours moins intéressé par les vingt personnages contenus dans « La cuisine» qu’à les utiliser pour nous submerger d’astuces visuelles, d’idées de mise en scène, de chorégraphies imposantes, de dialogues remplis d’aphorismes et autres démonstrations de virtuosité cinématographique. Se pourrait-il qu’il se soit inspiré de son compatriote Alejandro Gonzáñez Iñárritu pour le réaliser ?