Les physiciens qui étudient l’antihydrogène (un antiproton associé à un antiélectron ou un positron) ont montré de manière concluante que la gravité le tire vers le bas, de la même manière qu’il le fait avec l’hydrogène. Par conséquent, du moins pour l’antimatière, l’antigravité n’existe pas : la nouvelle étude démontre ce que prédisait Einstein et contredit certaines théories selon lesquelles l’antimatière n’était pas affectée par la gravité de la même manière que la matière.

Une équipe de chercheurs dirigée par des scientifiques de l’Université de Californie à Berkeley, aux États-Unis, a utilisé l’appareil de physique du laser à antihydrogène (ALFA) du Centre européen de recherche nucléaire (CERN) à Genève, en Suisse, pour mener une expérience visant à vérifier si l’antimatière a été affectée par la gravité terrestre de la même manière que la question.

Pas de surprise pour l’instant

Les résultats expérimentaux ont été rapportés dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature : des physiciens ont travaillé avec de l’antihydrogène, le côté opposé de l’hydrogène, et ont vérifié que L’accélération gravitationnelle de l’antimatière obtenue en laboratoire était proche de celle de la matière normale sur Terre. Plus précisément, ils ont constaté qu’elle se situait à environ 25 % de la gravité normale, un écart considéré comme standard.

« Cela accélère probablement vers le bas, et il s’agit d’un écart-type d’environ un écart-type par rapport à l’accélération au taux normal. L’essentiel est que nous ne pourrons pas léviter en utilisant de l’antimatière« , a-t-il dit dans un communiqué de presse le scientifique Joel Fajans, l’un des auteurs de l’étude. Le résultat ne surprend pas la plupart des physiciens : la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, bien que conçue avant la découverte de l’antimatière en 1932, traite toute la matière de la même manière, ce qui implique que l’antimatière et la matière réagissent de la même manière aux forces gravitationnelles.

De quoi parle-t-on quand on parle de antimatière? Toute matière normale, comme les protons, les neutrons et les électrons, possède des antiparticules qui portent la charge électrique opposée (un antiproton, par exemple). Lorsque ces antiparticules (antimatière) rencontrent leurs homologues de matière normale, elles s’annihilent complètement. Il est important d’attirer l’attention sur l’antimatière n’a aucun rapport avec la matière noirequi est un type de matière non visible car elle n’interagit pas avec la lumière, car parfois les termes sont confondus.

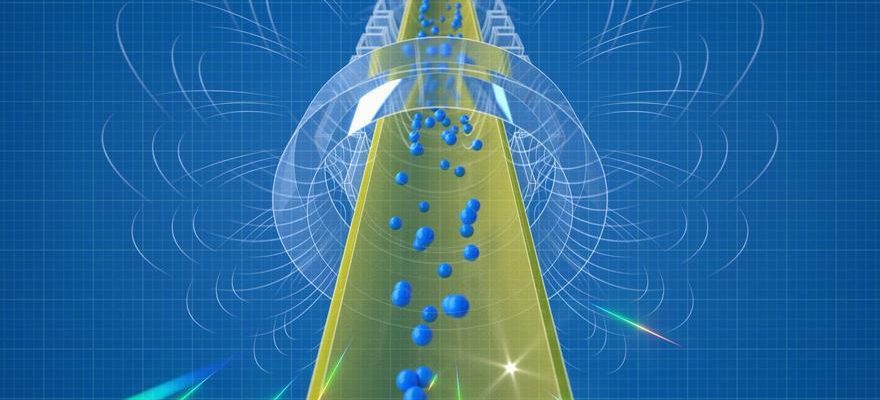

Les chercheurs ont montré que les atomes d’antihydrogène (antimatière), libérés du confinement magnétique dans l’appareil ALPHA-g, se comportent d’une manière cohérente avec l’attraction gravitationnelle vers la Terre. Par conséquent, dans ce cas, une « antigravité » répulsive est exclue. Crédit : Actualités de la National Science Foundation / YouTube.

Une légère possibilité

Selon un article publiée dans Physics World, l’expérience consistait à remplir la chambre du dispositif ALFA avec des atomes de antihydrogène, dont chacun contenait un antiproton et un positon. Les deux types d’antiparticules sont très soigneusement ralentis puis se combinent pour créer de l’antihydrogène.

En plus d’être la première observation directe d’atomes de antimatière en chute libre, l’expérience a permis d’écarter l’idée selon laquelle une différence dans leurs réponses à la gravité serait responsable du fait qu’il y a beaucoup plus de matière que d’antimatière dans l’Univers visible. Cependant, la mesure laisse encore ouverte une possibilité minime, basée sur le léger écart constaté, que l’antimatière et la matière réagissent légèrement différemment à la gravité, ouvrir la voie à une nouvelle physique au-delà du modèle standard.

Référence

Observation de l’effet de la gravité sur le mouvement de l’antimatière. EK Anderson et coll. Nature (2023). DOOI :https://doi.org/10.1038/s41586-023-06527-1