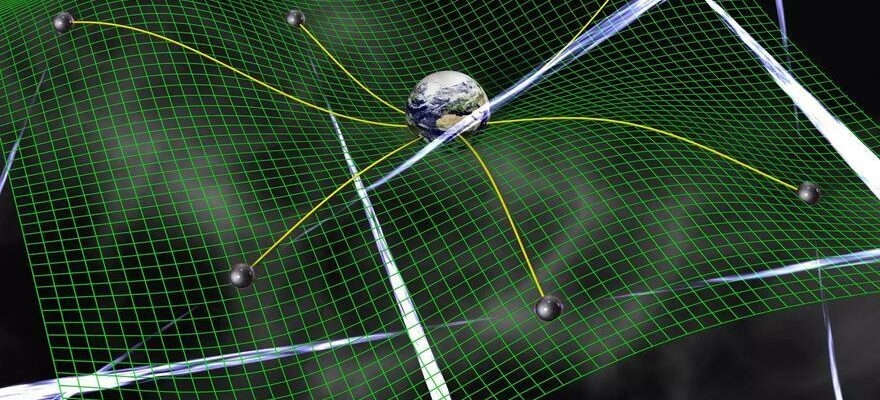

Le fond d’ondes gravitationnelles est une distribution aléatoire d’ondes gravitationnelles qui imprègnent le cosmos : de nouvelles données indiquent qu’il est produit à partir de multiples ondes gravitationnelles superposées, générées par exemple par l’interaction entre les binaires de trous noirs supermassifs. Son observation peut nous fournir une excellente occasion d’étudier l’Univers en général, d’une manière très similaire au rayonnement du fond diffus cosmologique (CMB), ou à la lumière laissée par le Big Bang.

Des scientifiques de l’European Pulsar Timing Array (EPTA), une collaboration européenne visant à combiner cinq radiotélescopes destinés à observer une série de pulsars, avec pour objectif spécifique de détecter les ondes gravitationnelles, ont confirmé dans une nouvelle étude publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics la découverte de nouvelles preuves concluantes sur l’existence de ce qu’on appelle fond d’ondes gravitationnelles.

Ondes gravitationnelles dans tout le cosmos

Le fond d’ondes gravitationnelles a été détecté pour la première fois en 2016 : l’annonce a été faite après la publication du premier ensemble de données EPTA. Aujourd’hui, la nouvelle recherche présente un deuxième ensemble de données qui, ainsi que d’autres études similaires, confirment l’existence du fonds. Selon un article publiée dans Universe Today, la dernière théorie semble suggérer que nous assistons à un signal combiné provenant de fusions de trous noirs supermassifs.

Le ondes gravitationnelles Ce sont des ondes dans l’espace-temps générées par processus violents et extrêmes dans l’Univers. Prédits par Albert Einstein en 1916 dans le cadre de sa Théorie générale de la relativité, les spécialistes estiment que ces ondes sont produites par des masses accélérées, dans le cadre d’événements cosmiques de l’ampleur de la fusion de trous noirs supermassifs ou de collisions d’étoiles de neutrons. , entre autres.

On suppose qu’ils peuvent voyager dans l’espace sans pratiquement aucun obstacle sur leur chemin. Son existence a été détectée pour la première fois en septembre 2015, grâce aux travaux du Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO). Les scientifiques ont indiqué que les ondes gravitationnelles de cette première détection proviendraient d’un fusion entre deux trous noirsà environ 1,3 milliard d’années-lumière de la Terre.

Une nouvelle opportunité d’explorer l’Univers

Mais au-delà de l’importance des ondes gravitationnelles elles-mêmes, l’existence d’un fond d’ondes gravitationnelles qui imprègne le cosmos tout entier est encore plus transcendantale : elle permettra aux scientifiques analyser l’Univers dans son ensemble, révélant des données inconnues sur ses débuts et son évolution. Il complétera ainsi la vision apportée par le fond cosmique de micro-ondes (CMB)qui permet d’analyser le rayonnement survivant du Big Bang ou de l’éclatement initial.

D’une manière générale, le fond d’ondes gravitationnelles serait une distribution aléatoire d’ondes de gravité réparties dans tout l’Univers. On pense que l’arrière-plan se produit à partir de plusieurs ondes de gravité qui se chevauchentqui naissent de l’interaction violente entre des binaires de trous noirs supermassifs, c’est-à-dire des duos de trous noirs possédant chacun des millions ou des dizaines de milliards de masses solaires.

Les chercheurs pensent que le bas de ondes gravitationnelles deviendra de plus en plus visible et plus facile à analyser au fil du temps et l’arrivée de nouvelles technologies d’observation. Dans un futur proche, l’objectif est d’interpréter les détails de tous ces signaux détectés, afin de maximiser les opportunités d’explorer l’Univers avec ce nouvel outil d’étude.

Référence

La deuxième publication de données du réseau européen de synchronisation Pulsar : IV. Implications pour les trous noirs massifs, la matière noire et l’Univers primitif. J. Antoniadis et coll. Astronomie et astrophysique (2024). DOÏ :https://doi.org/10.1051/0004-6361/202347433