Im Antragszentrum für Asylsuchende in Ter Apel in Groningen herrscht seit Monaten reges Treiben. Es kommt sogar vor, dass Menschen wegen der Menschenmassen auf Stühlen schlafen müssen. Auf unserer Response-Plattform NUjij haben wir viele Fragen zur Dublin-Konvention erhalten und was diese Konvention mit der aktuellen Flüchtlingskrise in Ter Apel zu tun hat. NU.nl erklärt es Ihnen.

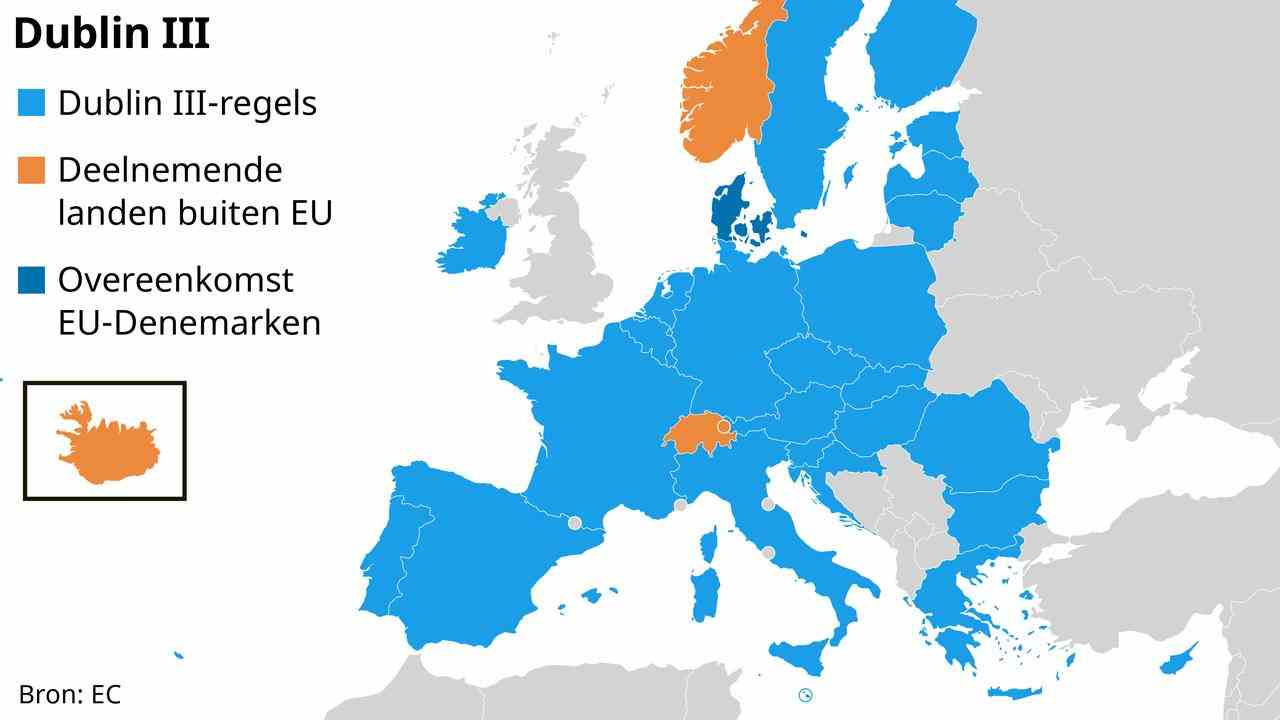

Das Dubliner Übereinkommen ist ein Abkommen zwischen allen EU-Mitgliedstaaten und Norwegen, Island, der Schweiz und Liechtenstein. Danach ist der Staat zuständig, in dem ein Flüchtling erstmals Asyl beantragt. Dänemark nimmt nicht offiziell am Dubliner Übereinkommen teil, hat aber eigene Abkommen mit der EU, die dem Übereinkommen vergleichbar sind.

Ziel der Regelung ist es, Asylsuchende daran zu hindern, in mehreren EU-Ländern Asyl zu beantragen† Die Länder wollen auch verhindern, dass Asylbewerber von Säule zu Post geschickt werden. Die Länder dürfen Asylsuchende nicht aneinander verweisen.

Die Anwendungen werden gemeinsam in einem europäischen Fingerabdruckdatensystem gespeichert. Wenn ein Asylbewerber in einem EU-Land ankommt, muss er seinen Fingerabdruck abgeben. Dieser Ausdruck wird in das europäische System gestellt, damit immer aktuell ist, wer bereits einen Antrag gestellt hat.

Die Regel des Dubliner Übereinkommens lautet daher: Der Staat, der einen Fingerabdruck abnimmt, ist für den Asylantrag und eine mögliche Aufnahme von Asylsuchenden zuständig.

Hiervon gibt es einige Ausnahmen, beispielsweise wenn sich Familienangehörige eines Asylbewerbers bereits in einem anderen Land gemeldet haben. Ein Land kann einen Dublin-Antrag stellen, wenn es auf der Grundlage der Regeln feststellt, dass die Verantwortung für den Asylbewerber bei einem anderen Land liegt.

Der Antrag muss dann noch vom anderen Land genehmigt werden, danach kann der Asylbewerber in das andere Land überstellt werden.

Die Länder, die die Vereinbarungen des Dubliner Übereinkommens einhalten müssen.

Die Länder, die die Vereinbarungen des Dubliner Übereinkommens einhalten müssen.

Landen nach dem Dubliner Übereinkommen dürfen Asylanträge nach ihren eigenen Asylaufnahmebestimmungen bearbeiten. Das bedeutet, dass Asylsuchende in einigen Ländern eine größere Chance haben, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten als in anderen Ländern. Kritiker, darunter Amnesty International, weisen darauf hin, dass dies zu einer unfairen Behandlung von Asylanträgen führe.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die ungerechte Verteilung der Flüchtlingszahlen. Im Jahr 2015, als die Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt erreichte, erhielten beispielsweise südliche Mitgliedstaaten wie Italien, Griechenland und Malta viele Asylanträge.

Die erste Version des Vertrags (Dublin I) wurde 1990 angenommen und 1997 eingeführt. Seitdem wurden eine Reihe von Innovationen vorgenommen, zuletzt 2013 (Dublin III).

Die jüngsten Änderungen regeln vor allem eine Ausweitung der Rechte für Asylsuchende. Sie haben zum Beispiel das Recht auf eine förmliche Frist, um Fragen zum Prozess zu stellen, sie können gegen einen Aufschiebungsbescheid Berufung einlegen und sie haben Anspruch auf kostenlose Prozesskostenhilfe.

Bei den erneuerten Abkommen hat sich die EU vor allem auf Mindeststandards konzentriert, die die Länder einhalten müssen, damit die gegenseitigen Unterschiede in den Asylvorschriften verringert werden.

Aber die Frage ist, was dieser Vertrag mit dem aktuellen Treiben in Ter Apel zu tun hat. Die Antwort ist einfach, nämlich: nicht viel. Die Geschäftigkeit im Antragszentrum in Ter Apel ist hauptsächlich auf den hohen Zustrom und die fehlenden Möglichkeiten für Asylsuchende zurückzuführen, weiterzuziehen.

Das Dubliner Übereinkommen kommt nur in ziemlichen Ausnahmefällen zum Tragen. Im Sommer 2021 erklärt Der Staatsrat hat beispielsweise eine Entscheidung über die Rückführung syrischer Asylsuchender nach Griechenland (dem Ankunftsland) auf der Grundlage des Dubliner Übereinkommens für ungültig erklärt. Grund dafür war eine griechische Gesetzesänderung, die die Rechte für Statusinhaber in diesem Land einschränkte.

Aber solche Ausnahmen sind laut einem Sprecher des Justiz- und Sicherheitsministeriums nicht entscheidend, um die Menschenmassen in Ter Apel zu reduzieren.

Der Sprecher erklärt, dass Corona und die Wohnungsnot viel stärkere Auswirkungen haben† „Ein großes Problem ist jetzt der hohe Zulauf, der wegen Corona schon seit längerem ruhig ist“, sagte der Sprecher. „Es gibt eine Art Aufholjagd.“

Die Wohnungsnot führt dazu, dass der Fluss zu anderen Standorten weniger reibungslos ist. Asylsuchende melden sich in Ter Apel, danach müssen sie zu einer zentralen Aufnahmestelle der Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA) weiterziehen. Wird dem Asylantrag stattgegeben, ziehen sie von den Erstaufnahmeeinrichtungen in reguläre Unterkünfte weiter.

Doch das wird durch die Wohnungsnot erschwert. Derzeit gibt es 14.000 Menschen, die nicht weiterziehen können. „Wenn genug Wohnungen verfügbar wären, hätte man auf einen Schlag 14.000 freie Plätze“, sagte der Sprecher.